艰苦奋斗是中华民族的传统。辛化事业的传承就是根植于代代辛化人艰苦奋斗地工作,那些艰苦创业、用心智乃至生命点亮辛化的工友兄弟,他们的贡献将永载辛化史册,也永远是我们效法的楷模和榜样。

从三口大锅到钡盐基地

河北辛集化工厂建于1947年3月,当时取名叫永华火碱公司。那是国民党对解放区实行经济封锁,致使工业品奇缺。

辛集的党政机关干部,积极响应党中央、毛泽东同志“自己动手,丰衣足食,发展生产,保障供给”的号召,凑起1500万元边币(折合人民币1500元),租赁两间民房,购置三口大锅,由王裁之(中共党员)任厂长,招收四名工人,用石灰、纯碱作原料,熬制烧碱水,供当地作坊生产肥皂,解决根据地肥皂短缺问题。

边币

厂房

同年六月,职工人数增加到16人,开始以硫磺、硫化碱、石碳酸为原料,制造硫化青软膏和硫化青,8月公司划归冀中十一分区万聚实业公司领导,改名“永华化学厂”。到1948年,工厂已经能生产硫化碱和纯碱。

——摘自《中国化工报》1987年6月23日“从三口大锅到钡盐基地——辛集化工厂发展回顾”

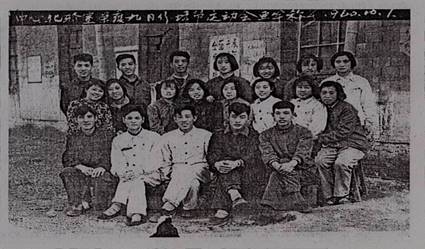

1949年7月1日全体职工合影

这是一张泛黄的照片,这是一张珍贵的照片:在中华人民共和国即将成立之际,从只有4个人的小作坊发展成拥有100余人、厂宿占地3000平方米的国营永华化学厂(辛化曾用名),为了向新中国献礼,在1949年7月1日这天,组织全体职工留下了这张难以忘怀的珍贵照片。

冀中永华化学厂厂徽(现收藏于中国化工博物馆)

这是一段久远的记忆,这是一段珍贵的记忆:1949年6月29日,《人民日报》记者林远刊发稿件,这样描述襁褓中的辛化——“沿德石线往返的客车进入辛集站,最先触入眼帘的是市东南郊外一片栉比齐整的新房。更吸引人注意的是,耸入高空的烟囱,从早到晚不息地喷着烟雾……这就是冀中的永华化学厂。”

——摘自《河北工人报》2015年5月16日“河北辛集化工集团:共和国钡盐长子的跫音”

■激情燃烧的岁月 “红星”品牌享誉世界

职工利用业余时间学习文化知识

科研攻关

北京、天津解放后,许多企业加入竞争的行列。由于辛化的产品质量低、成本高,销路不畅,最后不得不只生产单一产品——工业硫化钠。1951年,河北遭遇特大洪涝灾害。而生产工业硫化钠的原料是灾区生产自救的芒硝,质次价高,生产一吨52%的工业硫化钠,就会给工厂造成100元的损失。

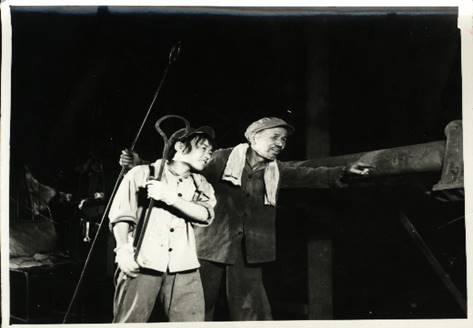

刘振远 刘廷模

面对上级要求关闭的严峻形势,1948年进入该厂、担任粗碱煅烧组小组长的刘廷模,与时任厂长刘振远一起立下军令状:“请给我们三个月的限期,咱工人兄弟们豁出命来也要把厂子救活!”通过大干苦干,年末为国家积累资金6.7万元,实现扭亏为盈,保住了工厂。

技术比武

老劳模李九指导工人生产

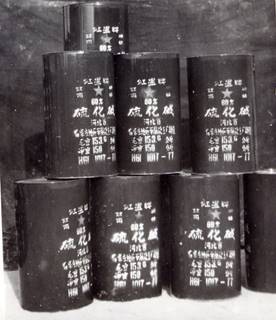

由于工艺不断改进,技术不断提高,1953年5月辛化生产出60%硫化碱,商标定为“红星”牌。1955年,在国内首先采用全苏标准,试制成功68.5%的工业硫化钠,产品远销苏新等国家。

1960年10月1日中心化验室荣获节约运动荣誉称号

“最难忘的是硫化碱质量由52%提高到63.5%,因为只有提高到63.5%,我们的硫化碱才能出口。” 1952年第一个进厂女职工、如今早已退休在家的郝桂芬回忆起中心化验室,一种难以抑制的自豪感油然而生。

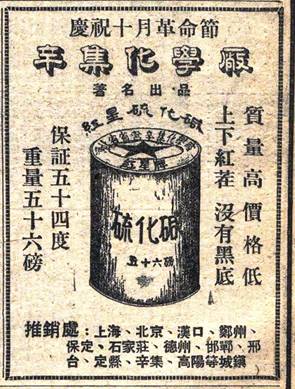

“红星”牌硫化碱

1950年11月17日《河北日报》“红星”牌硫化碱广告

1957年,“红星”牌硫化碱由于质量过硬,在国际市场上享誉“王牌硫化碱”之称。

——摘自《河北工人报》2015年5月16日“河北辛集化工集团:共和国钡盐长子的跫音”